自然灾害频发的当下,政府肩负着保障受灾群众基本生活的重任,应急救灾帐篷作为关键的应急物资,其采购标准有着严格且全面的考量。这些标准涵盖样式构造、材料选用、安全性能、包装运输及后期维护管理等多个重要维度。

一、样式构造贴合实用需求

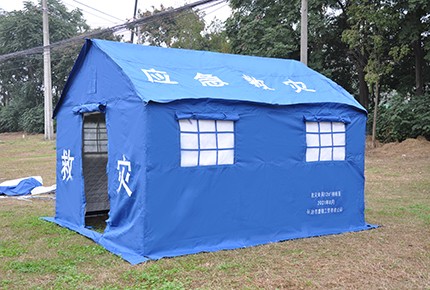

应急救灾帐篷需具备实用且高效的样式构造。常见的长方形双坡面直墙建筑样式备受青睐,坡面斜度一般为30°左右,误差控制在±5°,如此设计可有效排水,减轻帐篷顶部压力。开门多设置在山墙一侧,方便人员进出,部分帐篷还会在开门山墙对应位置预留烟囱眼,以满足冬季取暖需求。

同时,帐篷两侧墙会合理开设窗户,数量根据帐篷大小而定,像12㎡单帐篷,两侧墙各开两个方形窗户,既能保证采光通风,又能在特殊情况下作为应急出口。窗户和门通常配备纱网,防止蚊虫进入,保障受灾群众免受蚊虫侵扰。帐篷的尺寸规格也有明确标准,不同面积的帐篷对应不同的长、宽、高及使用面积,如12㎡单帐篷,长约3.7m、宽3.2m、脊顶高2.67m、侧墙高1.75m,使用面积误差控制在±1㎡,确保空间合理利用,满足一定数量人员的临时居住需求。

二、材料选用坚守品质底线

帐篷的篷体、框架及配件材料关乎其质量与性能。篷体面料多选用具备防水、防晒、抗老化、抗紫外线特性的材质。如常用的天蓝色涤纶阻燃PVC涂层布,纤维含量为100%涤纶,断裂强力要求经向≥1350N/5cm,纬向≥1100N/5cm,以保证面料坚韧耐用;撕破强力经向≥50N/5cm,纬向≥40N/5cm,防止意外撕裂;静水压≥50kpa,确保良好的防水效果。篷体面料还需满足严格的环保与安全标准,甲醛未检出,pH值在4.0-8.5之间,无异味,未检出可分解致癌芳香胺染料,耐光、耐水、耐汗渍(酸、碱)、耐干摩擦色牢度均≥4级,保障受灾群众的身体健康。

框架材料方面,通用杆、地杆、立杆多采用特定规格的焊接钢管,如Q235Φ25mm×1.0mm焊接钢管,壁厚控制在1.0mm±0.10mm,三通、四通等连接管件采用直径稍大的焊接钢管,如Q235Φ28mm×1.0mm焊接钢管。这些钢管需经过喷塑处理,且喷塑漆膜耐腐蚀性能良好,如经96h中性盐雾喷雾,膜层不起泡、不脱落、无锈斑,以增强框架的使用寿命与稳定性。帐篷的配件,如钢丝拉绳、三角桩、钩桩等,同样要具备足够的强度与耐用性,钢丝拉绳要能承受一定拉力,三角桩需牢固打入地面,确保帐篷在恶劣天气下稳固安全。

三、安全性能保障生命安危

安全性能是应急救灾帐篷采购的重中之重。帐篷需具备良好的阻燃性能,这是保障受灾群众生命安全的关键。篷体面料的阻燃性能要求严格,续燃时间、阴燃时间一般≤12s,不得引起脱脂棉燃烧或阴燃,损毁长度也有相应限制,如经向、纬向≤80mm,防止火灾发生时火势迅速蔓延。帐篷的抗风性能也不容忽视,要能在一定风力等级下安全使用。

例如,正常情况下,帐篷需能承受8级风力荷载,部分地区因风力较大,对帐篷抗风性能要求更高。帐篷的结构设计与材料强度需协同作用,确保在强风来袭时,帐篷不被吹倒或损坏,为受灾群众提供可靠的避风场所。此外,帐篷的搭建和拆卸要简单便捷,构造安全可靠,能承受自重,避免在搭建或使用过程中因结构问题导致坍塌等安全事故。

四、包装运输追求高效及时

采购的应急救灾帐篷需具备便于包装和运输的特点。篷体和框架通常分开包装,篷体先折叠整齐装入由篷体面料缝制的内包装袋,再放入编织布缝制的外包装,缝线不少于两道,并用捆包绳牢固捆扎,确保运输过程中篷体不受损坏。框架各杆件和配件分类固定在喷塑钢丝的固定框内,再装入相应包装袋,同样进行严密包装。

包装上应清晰标注帐篷的规格、型号、数量等信息,便于识别与管理。运输过程中,要选择合适的运输工具和路线,确保帐篷能及时、安全送达受灾地区。对于紧急救援情况,优先采用快速运输方式,如航空运输或高速直达的公路运输,缩短运输时间,让受灾群众尽快获得应急住所。同时,运输过程中要做好防护措施,防止帐篷受潮、受损,确保到达目的地时帐篷能正常使用。

五、后期维护管理延长使用周期

政府在采购应急救灾帐篷后,需建立完善的后期维护管理机制。定期对库存帐篷进行检查,查看篷体是否有破损、霉变,框架是否生锈、变形,发现问题及时维修或更换。对于使用过的帐篷,回收后要进行全面清洗、消毒,去除污渍和病菌,再进行检查修复,确保帐篷能再次投入使用。

建立详细的帐篷管理台账,记录每顶帐篷的采购时间、使用情况、维护记录、存放地点等信息,便于统筹调配和管理。合理安排帐篷的轮换使用,避免部分帐篷长期闲置导致性能下降,延长帐篷整体使用寿命,提高应急救灾物资的使用效率,确保在每一次灾害救援中,都有充足且可用的应急救灾帐篷保障受灾群众的基本生活需求。

政府应急救灾帐篷的采购标准,是保障救灾工作高效推进与受灾群众基本生活的重要基石。这些标准的严格执行,不仅能为受灾群众打造安全、舒适的临时家园,更能强化政府应急救灾的保障能力,在灾害来临时筑起坚实的“防护墙”,切实守护人民群众的生命与财产安全。